| 紫電改製作記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

当ホームページで4000キリゲットの春之助さんのリクエストで作りました。

人気の高い航空機、紫電改です。日本機を作りたい!でもどうすれば良いやら・・ という方の少しでも参考になれば幸いといったところです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

私は今回、文庫の「紫電改の6機」を読んで、紫電改を より深く知るところから始めました。 その中で鴛淵孝大尉の話に感動しました。 鴛淵 孝 大尉 (戦闘701隊長)25歳 長崎県出身 海兵68期 昭和18年にソロモン戦線に出動した後、 北千島、フィリピンを転戦。 昭和19年に負傷して内地に帰り、 昭和20年1月、343空に発令された。 学業、技量、人格ともにすぐれた青年士官でした。 今回作るのはこの人の機体に決定しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ハセガワの名キット 「紫電改前期型」です。価格は2000円前後です。 最近模型の価格が上がってきている中で、 これは安いほうだと思います。 鴛淵孝大尉機のデカールもついてます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

まずはイメージを湧かせましょう。 どういう風に完成させるかから始まり 、 どういう手順で組み立てるか。。 説明書をじっくり読みます。 この段階、意外と大切です。 私は色指定に悩み、今回は資料に忠実に作ることにしました。 機体上部は若干青っぽい暗緑色、 下部は銀色(ジュラルミン)です 初めて塗装するパターンなので上手く(違和感なく)出来るか、 ドキドキです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

まずキャノピーのマスキングをしました。 地味でだるい作業を最初にやっちゃいました。 隙間がないようにしっかり貼っていきます。 最後にマスキングゾルを塗っておくと確実です。 裏に塗料が周り込まないように裏側は全体を マスキングします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

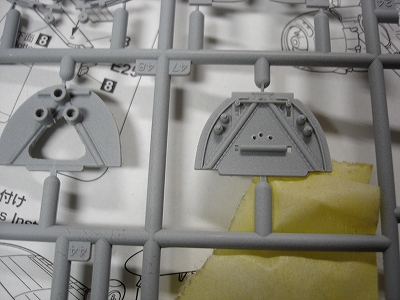

次にコックピットです。 パーツを見ると、ちょっと前のプラモらしく、 パーツ数が抑えられ、ディティールがイマイチです。 例えば、酸素ボンベが背面のパーツと 一体になっていたりします。、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

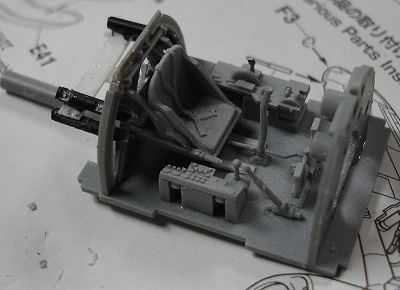

ということで、酸素ボンベを自作、 酸素ボンベが別パーツになっているのが 解りますでしょうか? さらにパーツのあちこちに穴を開けて、 レバーやら、配線やら、追加します シートベルトは座席にモールドされているのを そのまま色分けで再現することにしました この辺はお好みです。自己満足です。 どうせ完成したら殆ど見えなくなりますから(笑) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

コックピットを組んだら、機体内部色を 塗ります。この時、さっきマスキングした キャノピーや、胴体内側も塗っちゃいます。 段取り8分・・。とまでは言えませんが 模型製作は段取りで大きく制作速度が変わります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

細かいところを筆でチョンチョンと 塗っていきます。筆に塗料はあまりつけず、 撫でるように塗ると、やりやすいです さらに塗料を大方拭き取った筆でなぞるのも 良いです。 塗料が乾いたらエナメル黒で、ウォッシング&スミイレです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

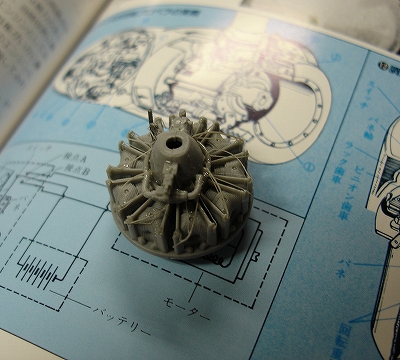

コックピットの次はエンジンです。 細かい作業が続きます。 キットそのままでも充分ですが 点火プラグなどを追加すると自己満足できますw 伸ばしランナーやエナメル線を使います。 資料を見ながらじっくりと。 「配っ線の行方を♪ 資料と睨めぇっこ♪」 (↑ハピマテのリズムでw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

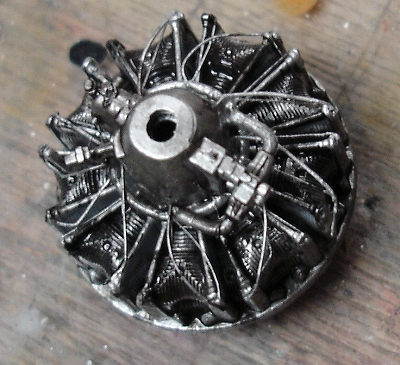

エンジンを塗って黒でウォッシングしました。 資料で見るとエンジンのシリンダー部分は かなり黒いです。 たくさんウォッシングして暗めにしました。 配線をつけると精密感が増します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

排気管を塗っておきます。 後からだとエンジンカウルに覆われて 塗りにくくなるので。 銀を塗った後、タミヤのウェザリングマスター の茶色を塗ると良い感じになります。 こちらも最後に エナメル黒でスミイレ&ウォッシングします。

エンジン部はこんな感じです。 | さらにこだわる人は排気管に穴を開けたり、 排気管を真鍮パイプで自作したりします。 私はヘタレなのでこの辺で自己満足します。

コックピット、エンジン部が完成したら、 | 機体全体を組み立てます。 (この時が楽しい) いきなり接着せずにパーツを合わせてみて、 大きなスキマが出来ないかチェックしましょう。 大きなスキマができていたら、その原因を探し、 少しずつ削るなどして調整しましょう。

機体各部を接着します。 | 一気に作業が進む感じがして とてもうれしい段階です。 どうしても接着面にスキマができてしまうので パテで埋めましょう。 私は塗るだけ簡単の「溶きパテ」を使っています。 小さなスキマ埋めはコレで充分です。 大きなスキマには瞬間接着剤パテを使っています。 パテを盛ったら、最低一日は乾かしましょう。

パテが乾いている間に | 燃料タンク、脚、プロペラの 組み立て、塗装をしました。 脚はまず脚カバーを薄くして本物らしくします。 タイヤは自重変形の形が最初から再現されていました ので今回はそのままです。 タイヤの色はつや消し黒ではなく、本物らしく、 若干灰色を混ぜた黒で塗ります。 オレオ(タイヤ支柱)はスミイレを濃いめ に しておくと、質感が高まります。 ブレーキパイプをエナメル線で追加しました。

昨日の機体の | パテをヤスリで削ります。 耐水ペーパーヤスリで、 400番で大方削り、600,1000,1500番で、 傷が残らないように磨きます。 (写真を撮り忘れました。 過去のプラモ風景を載せておきます)

今回は下地にサーフェイサーを吹くかわりに | スプレーでシルバーメタルを吹きました。 下地が銀ですと、後々、塗装が楽になるからです。 銀が乾いたら、若干ザラついていましたので 2000番のヤスリで磨きました。 下地は平滑にしておくのが基本です。

機体下面の塗装に入ります。 | 今回の紫電改は機体下面色の指定が銀になっています。 スプレーの銀そのままでもいいのですが、。 もっと質感にこだわります。 ここからは私オリジナルの技法なので、 試される方は自己責任でお願いします。 まず薄めたアクリルの黒を ウォッシングの要領で全体に塗り、 パネルラインにスミイレを残すように拭き取ります。 拭き取る時は空気の流れを意識して縦方向に拭き取ります。 アクリル塗料なのでキレイに拭き取れず、 黒がある程度残り、全体のトーンが落ちたと思います。 これが狙いなのです。

次にパネルラインを残すように銀を塗装します。 | 私はアルクラッドのアルミニウムを、 エアブラシで吹いています。 今の所、一番素晴らしい銀塗料です。 先ほど、アクリル黒ウォッシングで 全体のトーンが落ちていますので、 グラデーション塗装になります。 つまり、パネルライン周辺だけが暗く、 パネルライン内側は明るい銀になるハズです。

パネルラインごとに明度の違う銀を塗ると、 | より実機っぽくなります。 資料をよく見ると、実際 銀の明るさは パネルごとに違うようです。

塗装に入ると

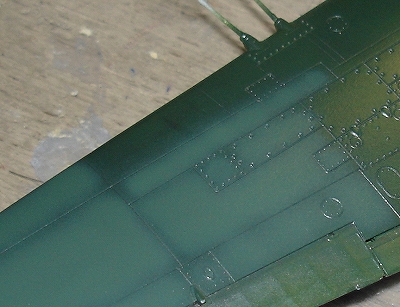

作業は早く進みます。 | 次は機体上面色を塗ります。 指定通りに、暗緑色に若干青を混ぜた色 で塗ります。 グラデをかけるので暗めの色にしようと思い 暗緑色にミッドナイトブルーを混ぜました。 ちなみに説明書の指定では インディブルーになっています。

こんな色になりました。 | 「暗すぎやしないか?」 と思う方もいるかもしれませんが、 「いいんです」よ。 グラデーション塗装の下地ですから

塗装はどんどん進みます。 | 機体上面色のグラデをかけます。 さっき塗った色に白を若干混ぜた色で パネルラインだけ残すように塗っていきます。 エアブラシの細吹きで丁寧に塗ります。 ここだけはノウハウ意外にも 慣れや熟練の必要な作業といえます。 こうして、色味を落とし、明るくします。 この退色表現は賛否両論なので、 色味を落としたくない人は緑など を混ぜて、明るい色を表現してもOKです。

グラデーションで、パネルラインの汚れ | 色の日焼けによる退色 遠景による空気感の表現、 パネルの誇張表現 のどれを表現するかは人の好みです。 ちなみに私は今回、 機体下面色では、パネルラインの汚れを、 機体上面色では、退色表現をしたつもりです。 暗い色でのグラデは目立ちにくいので、 キツめにかけます。 こんなに明度の違う色を塗っても、 後からは あまり目立たなくなるので お楽しみに。

塗料が乾いたのを確認したら、 | 識別帯、と胴体の黄色のラインを表現します。 ここはデカールでも良いのですが、 面積が大きいためフィットさせるのが大変 なのと自然なウォッシングをするために 塗装で表現します。 そのために、黄色(黄橙色)く塗るところ 意外をマスキングします。 ホントは日の丸も塗装でした方が簡単なんですが、 ○を切り出すのが苦手なのと、 今回の日の丸は数字が入っていて複雑 なのを理由に、デカールです。(言い訳)

写真を撮り忘れたため、 | 作業が一気に進んでいます。 黄橙色を塗った後、マスキングテープ を剥がして、ハゲチョロをしました。 下地に銀を吹いておいたので、 実際のハゲチョロのように緑をぺりぺりと 剥いでいきました。 この作業は結構楽しいのでやりすぎに注意 しましょう。あと、資料をよく見て、 「どういうところが剥げているか?」 「どういう剥げ方をしているか?」を考えて 作業すると、本物っぽくなります。 ここで脚を取り付けます。

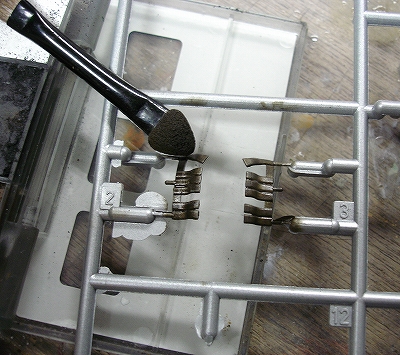

次にデカールを貼りますが、 | デカールがフィットしやすいように 表面を平滑にしておきます。 私の場合は水に漬けた2000番ヤスリで 撫でるように磨いていますが 最近模型誌で、スポンジを使う方法を 発見しました。「なるほど」と思いました。 ヤスリだと微妙な力加減が必要で、 塗料が剥げる危険性もありますから スポンジがいいかもしれません。 まだ試してませんが・・・。

デカールを貼ります。 | 意外とマークソフター、セッターの 存在を知らない人が多いですが、 この二つの溶液は デカール貼りには絶対オススメの道具です。 デカールを貼るところにマークセッター を塗っておいて、デカールを貼ります。 もし、フィットしなかったら、 マークソフターを上から塗ってデカール を柔らかくしてフィットさせます。

デカールが乾いている間に | 真鍮パイプで機関銃を作ります。 先端がラッパ状態に広がっているので、 真鍮パイプの端ををライターで熱し、 コンパスの針などで押し広げます。

機関銃、燃料タンクを付けます。 | 完成が見えてきました。o(^-^)o でもまだ気は抜けません。 エナメル黒でウォッシングします。 薄めた、エナメルの黒を全体に塗り、 少し置いて、拭き取ります。 後は細かいところを塗っていきます。 アンテナ棒、機関銃、排気汚れなどです。 排気汚れにはタミヤの ウェザリングマスターの黒を使っています。

さっきかけたグラデが殆ど | 解らなくなりました。 写真のようにキツく光を当てると 解りますが・・。

仕上げに機体全体に、 | アクリル塗料を薄ーく吹きます。 デカールや色調に統一感を出すためです。 私は、色が明るいと思ったときは、 焦げ茶色、 暗いと思ったときはバフ色を 吹いています。 今回は暗いと思ったのでバフを吹きました。

キャノピーのマスキングシール | を剥がし、 アンテナ線を追加したら、 ついに完成です。 いや今回はサクサク作業できました。 湿度の低い日が続きましたし・・。 アンテナ線は0,2mmのピアノ線を 使っています。細い釣り糸、伸ばしランナー いろいろ試してみても良いです。

紫電改・・。 | 力強いですねぇ。 青っぽい暗緑色や下部の銀って 違和感があるどころか、 (最初とても不安でした) かなり自然な感じです。 むしろカッコイイですよ。

ベースに乗せたところです。 | 後ろに見えるのは後輩の作った 紫電です。これもイイ形してます。 紫電11型と21型(紫電改)ではかなり改修し、 全く別の印象になっちゃってますね。 紫電は整った形してますね。 戻る | | ||||||||||||||||||||||||||